前回、小学校のプログラミング教育関係の取り組み状況を書きました。

今回は、子どもが受講している通信教育進研ゼミの方について書きます。進研ゼミは受講者数が多いので、全国の多くの小学生が取り組んでいると思われます。

情報活用能力・プログラミング教育の一覧

チャレンジウェブ(進研ゼミの会員サイト)にある4年生用の情報活用能力・プログラミング教育は以下のようなものです。

①パソコンマスター(パソコンの立ち上げ方・マウスの使い方などの基本操作)

②はじめてのプログラミング(スクラッチ風)

③はじめてのゲームプログラミング(ほぼ②と同じだけれど、それに加えてゲームを作ることができ、作ったゲームで遊べる)

④電気迷路エンジニア(②に理科の電気回路関係の学習要素が加わったもの)

⑤インターネット事件簿(情報モラル)

⑥スペースタイピング(タイピング練習)

⑦コドモクリエイター(プログラミングの考え方を学ぶ)

昨年、チャレンジウェブにあったIT・プログラミング教育関係は、

1年生用は①⑤⑦のみ

3年生用は①⑤⑦に②が加わった状態でした。

それはこちらに書いています。

今年は、

2年生用は①⑤⑦のみでしたが、

4年生用は①⑤⑦+②に加え、③④⑥が増えました。

今回は、③④⑥について詳しく書いていきます。

『はじめてのゲームプログラミング』

「Scratch(スクラッチ)」と同じ形式

「はじめてのゲームプログラミング」は3年生のチャレンジウェブから出てきた「はじめてのプログラミング」の進化版。

自分でプログラミングしたゲームを楽しめるというものです。

「はじめてのプログラミング」や「はじめてのゲームプログラミング」は、

有名な「Scratch(スクラッチ)」と同じ形式で、指示ブロックをつなげて作っていきます。

「はじめてのゲームプログラミング」は、「はじめてのプログラミング」と同じキャラクターの同じような仕組みになっていて、少々新鮮味に欠けますが、多くの子どもが大好きなパソコンゲームができます。

「はじめてのプログラミング」「はじめてのゲームプログラミング」は「スクラッチ」と違って、解説がとても親切なので、会員サイトチャレンジウェブを開いておけば、最初から子ども一人でできます。

コロナ休校期間中の小4~小6のプログラミング学習動画は「スクラッチ」でしたが、この進研ゼミの「はじめてのプログラミング」「はじめてのゲームプログラミング」をしておくだけで、充分、小学校のプログラミング授業に対応できると思います。

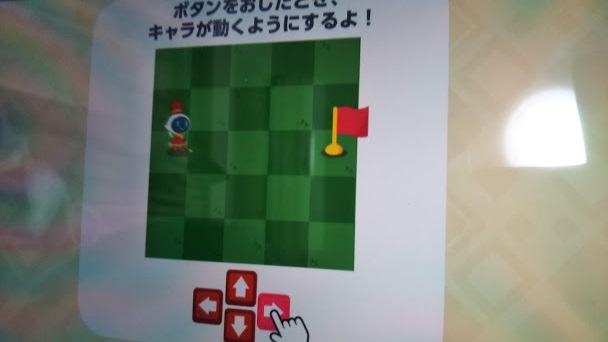

「レッスンモード」でゲームの作り方を子ども一人で習得

スモールステップ方式のレッスンモードがあるのでまったく初めてでも安心です。

とりあえずやってみると…

成功した!という気分を盛り上げてくれる画面になります。

キャラクターが動くようにする仕方を学んだり、難しさを設定したりすると…

あっさりクリア!

ゲームは3種類保存できる!

最初の画面に戻ると、ゲームデータ1~3があり、

それぞれ例が用意されていて、そのゲームもできますが、自分が作ったゲームを上書きしてゲームをすることができます。

「おすすめ度」の星をつけることができる

「おすすめ度」の星はゲームをし終わったあと、自分で★をつけることができます。星の評価ができるのが、現実っぽくてちょっとワクワクしますね♪

昭和のゲームっぽいですが、これが子どもは面白いようで、頑張っていろいろ作って、「ママ、このゲームしていいよ」と渡し、「星いくつ?」と聞いてきます。

息子は今のところ、進研ゼミのプログラミング教育の中でこれが一番お気に入りです。

教科×プログラム『電気迷路エンジニア』

教科学習とプログラミング教育を掛け合わせた学習

「教科×プログラム」は、教科とプログラミンを掛け合わせた学習ができるというもので、10月に新しいものもできるようですが、今のところ「電気迷路エンジニア」だけです。

「電気迷路エンジニア」は、乾電池のつなぎ方によって、パワーが長持ちしたり(並列回路)、パワーアップしたり(直列回路)する知識も学びます。

ストーリーと

キャラクター設定が

しっかりしています。

「電気迷路マップ」のこの派手さに惹かれて、息子は4年生用のチャレンジウェブが使えるようになった時点ですぐにチャレンジしました。

詳しい説明のあと、

入門スタート!

電池の消費量が多くても、目的地にたどり着けばクリアできます。

電池の消費量が少ないほど星マークがつくようですが、うちの子はそんなこと気にせず、いつも好きなように走らせてゴールまでたどり着きます。

しかし、その時はステージ3以上は「4/23から使えるよ」マークがたくさん出ていて、これ以上すすめない状態。使えない~!とそのまま最近まですっかり忘れ去っていました。

4月からずっとこの画像を使ってプログラミング教育の記事を書こうと思っていたんですが、ブログに書きたいことが他にたくさんあって後回しになっていました。

最近、再度『電気迷路エンジニア』を開いて、子どもに「これやってみる?」と渡すと、

ぐんぐん進み、一気にゴール!

すぐに完了しました。

「はじめてのゲームプログラミング」より簡単にできるようになっているようです。

『スペースタイピング』

正しい指遣いで打つ練習

「スペースタイピング」はタイピング練習用のゲームです。

以前、子どものタイピング練習用のサイトをいくつかご紹介した中に、チャレンジウェブのものも含まれていましたが、

それとはまた別の、その当時にはなかったものです。

前のタイピング練習ゲームと違い、しっかりと正しい指づかいを意識できるものとなっていました。

褒め褒めコメントが出てくるのがいいですね♪

キーボード不要。タブレットで練習できる

『スペースタイピング』を使って練習していた時は(たぶん、4~5月)まだ私のノートパソコンを貸している状態でした。

最近は、「はじめてのゲームプログラミング」の方ばかりで「スペースタイピング」はあまりしていないようです。

チャレンジウェブ(進研ゼミの会員サイト)のタイピング練習は、タブレットでキーボードがなくても練習をしようと思えばできるようになっています。

このような使い方説明画面が出てきます。

うちの子は紙の教材の方(チャレンジコース)を受講していますが、タブレット受講(チャレンジタッチのコース)の子たちは、チャレンジウェブも専用タブレットで見ているはずですし、進研ゼミのタブレットにはキーボードがついていないからだと思います。

今回は、チャレンジウェブ(会員サイト)のプログラミング教育関係の部分だけを紹介しましたが、他にもたくさんその学年の学習の補助となるものが会員サイトにつまっています。

英語も!

「今の日本の子どもに、必要な物はすべてそろっている」そんな気分にさせてくれます。

☟下のバナーをクリックしてくださると嬉しいです。

3つのカテゴリーに参加しています。

応援ありがとうございます!